人は年齢を重ねていく中で、体力の衰えとともに、

記憶力・言語能力・判断力・遂行力も残念ながら衰えていきます。

記憶力・言語能力・判断力・遂行力も残念ながら衰えていきます。

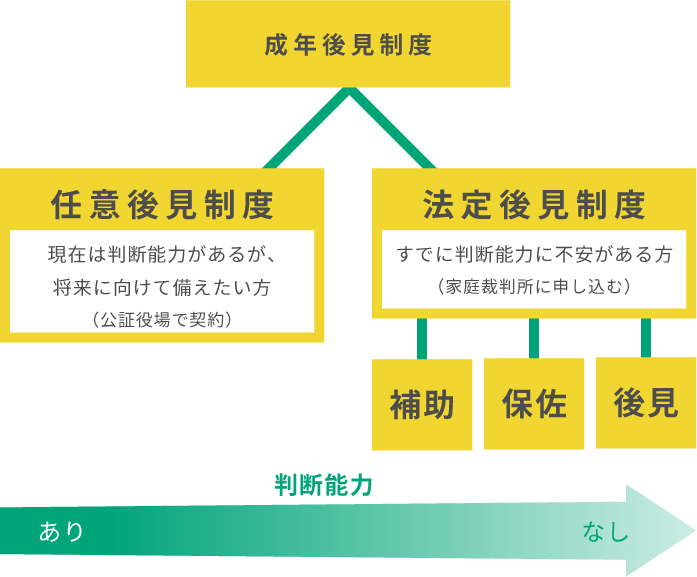

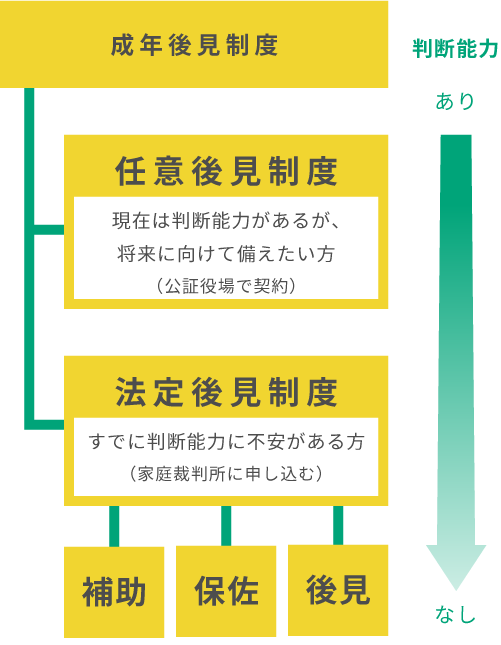

老後生活においても、自分らしく日々を暮していくために「成年後見制度」があります。

私たちは法人後見人体制でしかできない

「複数人での継続的支援・財産の適正な管理、監視」を強みとして、生涯在宅を基本とした、安心で快適な生活の実現を一緒に目指します。

「複数人での継続的支援・財産の適正な管理、監視」を強みとして、生涯在宅を基本とした、安心で快適な生活の実現を一緒に目指します。

ご本人が安心してこれまで通りの生活を送れるようサポートし、

信頼を基にぬくもりのある関係性

を築きていきたいと思っております。